在电气火灾防控领域,技术演进始终围绕“事前预警”与“精准干预”展开。组合式电气火灾监控系统作为早期电气故障预警的核心技术,通过多参数监测与智能分析,实现了对电气隐患的“早发现、早处置”,其技术优势相较于极早期火灾预警系统、烟雾传感器、红外热成像测温仪及火焰探测器具有显著差异化特征。

一、技术定位:从“事后响应”到“事前干预”的跨越

传统火灾预警系统多聚焦于火灾发生后的应急响应。例如,烟雾传感器通过检测空气中的悬浮颗粒触发警报,红外热成像测温仪则依赖表面温度异常识别火源,火焰探测器直接捕捉可见或不可见火焰光谱。然而,这类系统存在“滞后性”——当传感器响应时,火灾已进入发展阶段,可能已造成不可逆损失。

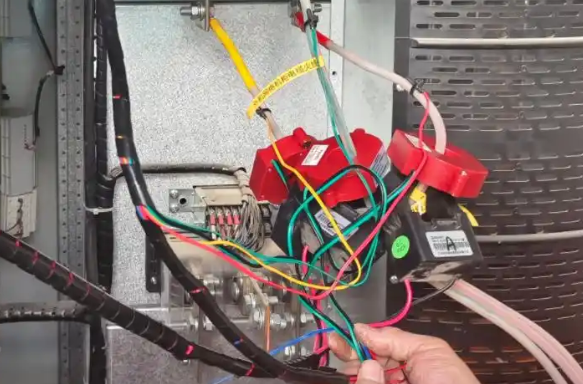

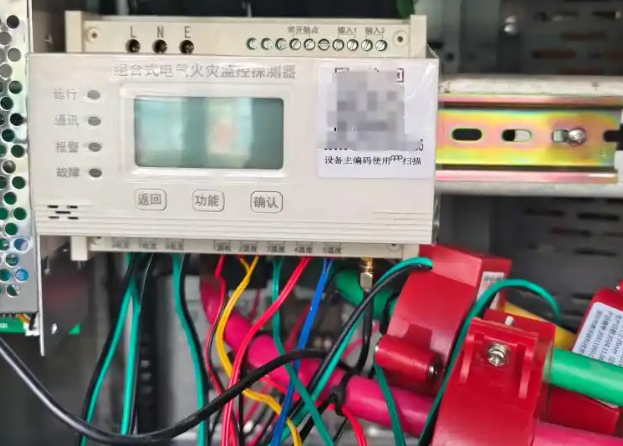

组合式电气火灾监控系统则突破这一局限,其核心逻辑是通过监测电气参数的异常变化,在火灾萌芽阶段介入。系统通过剩余电流互感器实时捕捉线路绝缘破损引发的漏电流,利用温度传感器监测电缆接头、母线槽等关键节点的局部过热,同时通过电流传感器识别过载、短路等异常工况。例如,当剩余电流超过80mA阈值或电缆温度达到55℃时,系统可提前发出预警,远早于烟雾或火焰的生成。

二、技术架构:多参数融合与智能分析

组合式系统的技术优势源于其“多参数融合”能力。以某型号为例,其支持8路传感器接入,可混合配置剩余电流、温度、电流传感器,覆盖10mA~1800mA的剩余电流监测范围及0℃~170℃的温度监测范围。这种设计使其能够应对复杂场景:在数据中心,系统可同时监测UPS电源的剩余电流与服务器机柜的进线温度;在化工企业,可针对大电流负载设备配置高精度电流传感器,实时预警过载风险。

系统内置的智能分析算法进一步提升了预警准确性。通过二总线通信与监控主机组网,系统可对多通道数据进行关联分析。例如,当剩余电流与温度同步异常时,可判定为绝缘老化引发的局部放电;若仅温度异常,则可能指向接触不良或散热失效。这种“多维诊断”能力显著降低了误报率,尤其适用于银行数据中心、医院手术室等对误报敏感的场景。

三、应用场景:从被动防御到主动防控的升级

组合式系统的价值在特定场景中尤为凸显。以酒店为例,传统火灾预警系统需依赖烟雾传感器覆盖走廊、客房等区域,但无法感知配电箱内的电气隐患。组合式系统可直接安装于楼层配电柜,通过剩余电流监测预防漏电引发的电弧火灾,通过温度监测预警电缆过热风险。某五星级酒店案例显示,系统上线后成功预警3次因电缆接头松动引发的局部温升,避免了潜在火灾。

在工业领域,系统的高抗干扰能力与宽范围适应性成为关键优势。针对冶金企业的高谐波环境,系统采用EMC抗干扰技术与多重滤波算法,确保剩余电流监测的精准度;针对化工企业的腐蚀性气体,其IP65防护等级与耐盐雾设计保障了设备长期稳定运行。某钢铁厂实践表明,系统上线后电气火灾发生率下降67%,设备故障率降低42%。

四、技术协同:构建全链条防控体系

尽管组合式系统在电气隐患防控中具有显著优势,但其并非孤立存在。实际项目中,系统常与极早期火灾预警系统、消防控制系统形成联动。例如,当系统监测到剩余电流异常时,可联动切断故障回路电源,同时触发声光报警器;若火灾已发生,烟雾传感器与火焰探测器可快速确认火情,启动喷淋系统。这种“预防+扑救”的协同模式,在大型商业综合体、交通枢纽等高风险场景中展现出强大效能。

五、未来趋势:智能化与集成化演进

随着物联网与人工智能技术的发展,组合式系统正朝“智能诊断”与“边缘计算”方向升级。新一代系统支持远程参数配置与故障自诊断,可通过机器学习算法优化预警阈值;边缘计算节点的引入,使系统在断网情况下仍能独立运行,确保关键场所的连续监测。例如,某智慧园区项目中,系统通过AI算法识别出电缆老化导致的剩余电流周期性波动,提前3个月预警了潜在故障。

组合式电气火灾监控系统通过“电气参数监测+智能分析”的技术路径,实现了对电气隐患的事前精准防控。其与极早期火灾预警系统、烟雾传感器等技术的协同应用,构建了从隐患识别到火灾扑救的全链条防控体系。在电气火灾风险日益复杂的背景下,这一技术路径将为建筑安全、工业生产及公共安全提供更可靠的保障。

-

公司地址:深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园3栋B座706

-

公司总机:199-2669-1405(微信同号)190-6506-5119(微信同号)

-

微信扫码添加

微信扫码添加